Was die DKA im Alltag bedeutet, wo ihre Grenzen liegen und wie sie Ausbildung und Betrieb verändert – darüber haben wir mit ihrem Begründer gesprochen. Im folgenden Interview erklärt Ronny Paulusch, warum „medium“ kein fixer Wert ist, welche Cuts besonders profitieren und wie die Methode in der Praxis angewendet wird.

Fleisch & Co: Wie entstand die Idee zur DKA – war es ein einzelner Moment oder ein langer Prozess?

Ronny Paulusch: „Die Entstehung der DKA war ein längerer Prozess über mehrre Jahre. Ich habe in meinen Kursen stets die Kerntemperatur als verlässliches Kriterium vermi!elt – auch aus Respekt gegenüber dem Tier. Doch mit der Zeit wurde mir klar: Die Ergebnisse variieren zu stark, um an festen Werten festzuhalten. Mal waren 54 Grad perfekt, mal zu viel, mal zu wenig. Die Idee, daraus ein strukturiertes Dossier zu machen, kam dann recht spontan – aber das Wissen dafür war schon lange da.“

Fleisch & Co: Welche Reaktionen erhalten Sie auf die provo- kante Aussage „Medium ist nicht immer 56 °C“ – eher Zustimmung oder Skepsis?

Ronny Paulusch: „Erstaunlich viele reagieren mit Zustimmung – gerade jene, die sich intensiv mit Fleischzubereitung befassen. Ich würde sagen: 80 Prozent hatten ähnliche Erfahrungen, konnten sie sich aber nie richtig erklären. Ich habe nichts neu erfunden – nur strukturiert, was viele längst gespürt haben. Manche reagieren auch mit Verwunderung oder Überraschung, weil sie merken: Da ist etwas dran – sie haben es bisher nur nicht hinterfragt.“

Fleisch & Co: Gibt es Cuts oder Fleischsorten, bei denen die DKA besonders große Unterschiede macht?

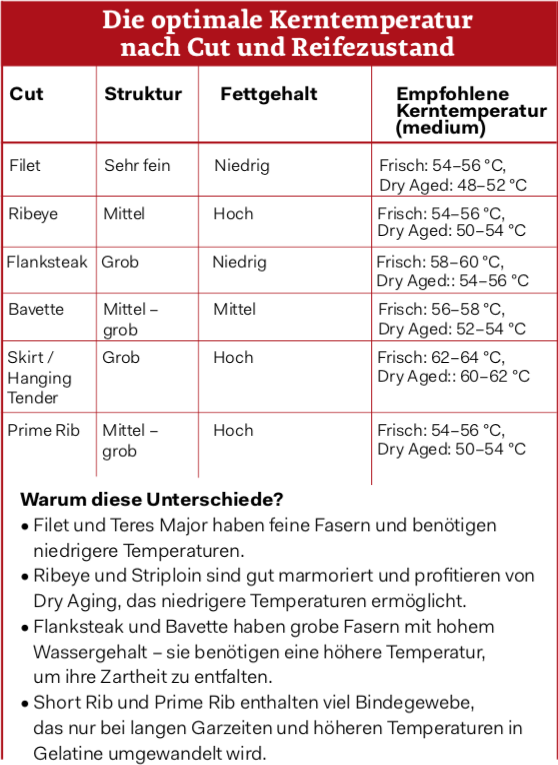

Ronny Paulusch: „Absolut. Besonders deutlich wird es bei grobfaserigen Cuts wie Skirt, Flank oder Hanging Tender. Diese Stücke bestehen aus großkalibrigen Muskelfasern und enthalten deutlich mehr intrafibrillären Fleischsa“ – was sie besonders sensibel für zu niedrige oder zu hohe Zieltemperaturen macht. Was bei klassischen Tabellen mit 56 Grad als medium gilt, liegt bei diesen Stücken realistisch eher bei 62 bis 64 Grad – je nach Reifung und Fütterung. Auch bei sehr feinfaserigen Cuts wie Filet oder Teres Major zeigt sich, dass schon eine Differenz von zwei bis vier Grad den entscheidenden Unterschied machen kann – nur eben in die andere Richtung.“

Fleisch & Co: Wie lässt sich die DKA im Metzgereialltag oder in Gastronomiebetrieben konkret anwenden – ohne Mehraufwand?

Ronny Paulusch: „Der praktische Aufwand ist derselbe wie bisher: Kerntemperaturfühler rein – fertig. Nur die Zieltemperatur ändert sich. Ein gewisser initialer Mehraufwand liegt in der Schulung – aber genau hier entsteht auch Differenzierung: in der Beratung, in der Zubereitung und im Storytelling. Fleischsommeliers und Fachkräfte können sich hier klar positionieren und den Kunden zeigen, dass es um echtes Verständnis geht – nicht um Tabellenwissen.“

Fleisch & Co: Was halten Sie von Sous-vide-Gartabellen – passen sie zur DKA oder stehen sie zu ihr im Widerspruch?

Ronny Paulusch: „Ich sehe sie nicht als Widerspruch, aber als deutlich zu kurz gegrillten. Das Sous-vide-Verfahren wurde über Jahre hinweg mit dem Versprechen vermittelt, dass 56 Grad gleich 56 Grad seien – unabhängig davon, ob ein Stück eine, zwei oder drei Stunden im Wasserbad liegt. Doch diese Gleichsetzung blendet einen zentralen Aspekt aus: die Dauer der Temperatureinwirkung.

Besonders bei bindegewebsreichen Cuts wie Rinderbäckchen wird klar, dass es nicht allein auf das Erreichen einer Zieltemperatur ankommt, sondern auch darauf, wie lange diese Temperatur gehalten wird, um zum Beispiel Kollagen in Gelatine umzuwandeln. Auch bei der Sous-vide-Zubereitung ist es daher sinnvoll, das Fleisch im Vorfeld nach den Prinzipien der DKA zu analysieren – etwa hinsichtlich Struktur, Reifegrad und erwarteter Textuveränderung. Nur so lässt sich eine sinnvolle Temperatur-Zeit-Kombination wählen. Die DKA steht nicht im Gegensatz zum Sous-vide-Verfahren, sie ergänzt es dort, wo es bislang zu pauschal gehandhabt wurde.“

Fleisch & Co: Wie haben sich Reifung und Rinderrassen in den letzten zehn Jahren verändert – und wie reagiert die Branche darauf?

Ronny Paulusch: „In den letzten zehn Jahren hat ein deutliches Umdenken stattgefunden – zumindest dort, wo Handwerk und Fleischkompetenz noch eine tragende Rolle spielen. Bei den Rassen ist eine Rückbesinnung zu beobachten: weg vom anonymen Standard-Rind hin zu klar definierter Genetik. Begriffe wie Färse, Ochse oder Kreuzungstypen werden wieder differenzierter verwendet – und zunehmend verknüpft mit Fragen zur Fütterung, Haltung und Reifung. Dass diese Faktoren die spätere Textur, Aromatik und Reifeeigenschaften beeinflussen, ist vielen Betrieben bewusster denn je. Technisch hat sich bei der Reifung wenig verändert – Wet Aging dominiert nach wie vor. Doch das Bewusstsein dafür hat sich gewandelt.

Dry Aging wird heute mit mehr Know-how, Hygienestandards und Produktverständnis betrieben als je zuvor. Im Handwerk nutzen viele diese Entwicklung zur Profilbildung – mit Storytelling, Transparenz und Substanz. In der Industrie hingegen bleibt es oft bei Etiketten: ‚Dry Aged‘ nach nur 14 Tagen oder vage Begriffe wie ‚Wagyu Cross‘ ohne nachvollziehbare Herkunft sind eher Marketing als Kompetenz. Die DKA liefert hier das präzise Werkzeug, um objektiv beurteilen zu können, wie sich Rasse, Fütterung und Reifung tatsächlich auf die ideale Zubereitung auswirken.“

Fleisch & Co: Wäre die DKA auch für die Ausbildung in Fach- und Berufsschulen relevant – wenn ja, wie?

Ronny Paulusch: „Unbedingt – und zwar nicht nur als Ergänzung, sondern als Teil eines grundlegenden Umdenkens. Junge Menschen sollten von Beginn an lernen, Fleisch nicht nur nach Tabellenwerten zu beurteilen, sondern als vielschichtiges Produkt zu verstehen. Die DKA bietet dafür die ideale Grundlage: Sie fordert zur Auseinandersetzung mit Struktur, Reifung, Fütterung und Herkunft auf – und ermöglicht es, Zubereitung nicht nur auswendig zu lernen, sondern wirklich zu begreifen. Am besten gelingt das durch praktische Übungen mit echten Fleischstücken, unterschiedlichen Reifestufen und bewusst gewählten Kerntemperaturabweichungen.“

Fleisch & Co: Was sagen Sie jemandem, der behauptet, das sei „nur ein Trend für Gourmets“?

Ronny Paulusch: „Trends kommen und gehen – die DKA bleibt. Sie ist keine Mode, sondern die logische Folge aus Erfahrung, Praxisbeobachtung und Analyse. Wer sie belächelt, darf das tun. Wer sie versteht, wird seinen Gästen künftig nicht nur den Eisbecher mit Sahne servieren, sondern auch noch die Cocktailkirsche obendrauf.“

Fleisch & Co: Wie reagieren internationale Kollegen – wird die DKA auch außerhalb Österreichs diskutiert?

Ronny Paulusch: „Definitiv – und das auf breiter Basis. Ob bei der World Butchers’ Challenge in Paris, in meinen Kursen an der Fleischerschule Augsburg oder bei einer Fachexkursion nach Japan: Das Interesse war groß. Überall zeigte sich, dass diese Systematik überfällig war – nicht, weil sie eine Neuerfindung ist, sondern weil sie endlich klar strukturiert aufzeigt, was viele längst gespürt haben. Aktuell entwickle ich den DKA-Kurs mehrsprachig – mit einer Basis in Deutsch, erweitert um englische Module. Ziel ist es, die Inhalte international zugänglich zu machen und perspektivisch für eine länderübergreifende Lizenzierung bereitzustellen.“

Fleisch & Co: Was ist Ihr Lieblingsstück Fleisch – und bei welcher Temperatur ist es für Sie perfekt?

Ronny Paulusch: „Mein Favorit ist ein Outside Skirt vom Wagyu-Rind – klassisch Wet Aged, für zwei bis drei Tage im Dry Ager nachgereift, um die typischen Wet-Age-Noten abzubauen und mehr Klarheit im Geruch zu erzielen. Dann scharf angebraten und bis 62–64 Grad Kerntemperatur ziehen lassen – je nach Fettanteil und Fütterung. Für mich ein echtes Charakterstück mit Tiefe und Struktur – genau das, worum es bei der DKA geht.“

Autorin: Tanja Braune